古生物學報雜志投稿格式參考范文:貴州赫章早泥盆世植物化石的新材料

時間:

1 簡介

早泥盆世是陸生維管植物多樣性和形態歧異度顯著增強的時期,陸生植物的繁盛對地球環境和生態系統產生了深遠的影響。該時期全球形成了若干獨具特色的植物群,這些植物群在澳大利亞維多利亞地區、加拿大 Bathurst 島、英國威爾士老紅砂巖層、蘇格蘭萊尼燧石層以及中國華南云、貴、川等區域均有分布,為認識陸生維管植物和早期陸地生態系統的演化與發展提供了重要證據。

華南早泥盆世非海相地層發育,產出種類豐富、數量眾多的植物化石。關于云南坡松沖、徐家沖和四川平驛鋪植物群的系統研究表明,華南地區是早期維管植物輻射演化的中心之一。相較上述地區,華南其他地區對于早泥盆世植物化石的研究相對薄弱,詳細描述植物的文獻資料也較少。近年來,貴州赫章和都勻地區又發現了早泥盆世植物化石產地。

筆者及團隊在 2022 年報道了貴州赫章新的早泥盆世植物化石產地,以及產自丹林組的 Demersatheca contigua 和 Pauthecophyton hezhangensis Wang et Xu。本文基于同層中采集的植物營養器官的化石標本,討論其系統歸屬,與其他早泥盆世相關植物群的聯系及相關的古地理意義。

2 材料與方法

本文研究的化石材料采自貴州省畢節市赫章縣東南方向約 14km,距草子坪村 1.8km 的 312 省道旁的丹林組中。赫章地區丹林組巖性以灰白色厚層石英砂巖為主,夾少量淺灰綠色及淺黃色粉砂巖。本文的研究材料均為壓型保存的植物化石,產自石英砂巖的粉砂巖夾層中。最新的孢粉學研究表明,植物產出層位丹林組的地質時代為早泥盆世布拉格期 (Pragian) 到早埃姆斯期 (Emsian)。

在研究過程中,運用針修法除去了植物化石表面覆蓋的圍巖,使化石形態得以清晰、完整呈現。宏觀照相采用的儀器設備為 Nikon D800 數碼相機和 Nikkor 105mm 微距鏡頭。微觀照相則采用 Leica M205C 立體顯微鏡,針對需要局部放大以展示細節的區域,如破碎的孢子囊和莖軸上的刺等進行拍照。對于形態較為復雜的莖軸,采用 Leica M205C 顯微鏡繪圖臂來進行手工繪圖,并運用 CorelDRAW 軟件清繪,實現圖片電子化。最后,基于標本與拍攝的照片,使用 Image J 軟件度量植物化石的各項形態學特征,如:莖軸的長寬、刺的長寬和相鄰刺彼此間距等。

3 研究結果

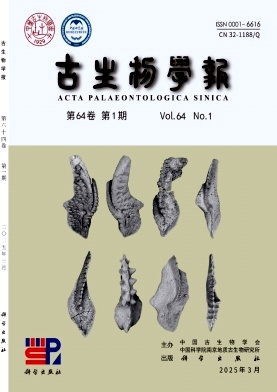

文中報道的新化石材料包含 Zosterophyllum sp.、1 種未知莖軸及 1 種新發現的具刺植物。Zosterophyllum sp. 保存有兩塊正反面標本,見兩枝莖軸,頂端均保存不完整的繁殖器官,其中一枝基部出現 H 形分枝,為工蕨類植物營養器官的典型特征。未知莖軸出現兩次分枝,附近見一段破碎的孢子囊穗,但孢子囊穗與其并未相連,不排除該莖軸與此孢子囊穗屬于同一植物的可能性。新發現的具刺植物為 3 塊保存有植物營養器官的標本,可見莖軸表面稀疏分布的小刺及小刺脫落后留下的圓形痕跡,這些標本缺少繁殖結構及內部解剖結構,因此難以進行屬一級別的分類。

到目前為止,貴州赫章早泥盆世植物化石已鑒定出 Demersatheca contigua、Pauthecophyton hezhangensis (Wang et al., 2022)、Zosterophyllum sp.,另有 1 種未知莖軸和 1 種具刺植物。上述植物中,Pauthecophyton hezhangensis 屬于真葉植物,Demersatheca contigua 與 Zosterophyllum sp. 均屬工蕨綱植物,未知莖軸可能屬于工蕨綱植物的營養器官。從目前所發現的植物化石來看,貴州赫章早泥盆世植物群主要由工蕨綱植物和真葉植物組成,其中工蕨綱植物占有優勢。但由于屬種較少,貴州赫章早泥盆世植物群的整體面貌仍有待更深入的化石挖掘和研究工作。

4 討論

4.1 與早泥盆世相關植物群對比

本文植物產出于貴州赫章丹林組中,地質時代為早泥盆世布拉格期 (Pragian) 到早埃姆斯期 (Emsian),該時期陸生維管植物多樣性顯著增加,除了華南板塊,世界多地均有古植物產地分布。本文選取我國的華南板塊相關的坡松沖植物群、徐家沖植物群、平驛鋪植物群和都勻蟒山群植物群,澳大利亞板塊維多利亞及勞俄板塊德國萊茵河地塊摩澤爾河地區和英國威爾士亞伯格芬尼的早泥盆世植物群與本文植物群進行對比。由于選取的植物產地所產出的植物數量均多于 3 屬,本文中稱之為植物群。

華南板塊早泥盆世相關植物群:坡松沖植物群產于云南文山坡松沖組中,時代為早泥盆世布拉格期 (Pragian),該植物群至少報道有植物 28 屬 37 種,其中包括工蕨綱植物 11 種,真葉植物 7 種,這兩類植物在整個坡松沖植物群中占比過半。徐家沖植物群產自云南曲靖徐家沖組中,時代為早泥盆世布拉格期 (Pragian) 到最早埃姆斯期 (Emsian),產出植物 7 屬 11 種,其中工蕨綱植物 5 種,真葉植物 1 種,這兩類植物也在該植物群中占據過半比例。平驛鋪植物群產自四川江油平驛鋪組中,時代為早泥盆世洛赫考夫期 (Lochkovian) 至布拉格期 (Pragian),報道有植物 13 屬 17 種,其中工蕨綱植物 6 種,是所含植物類群中數量最多的。都勻蟒山群植物群產自貴州都勻蟒山群中,時代為早泥盆世布拉格期 (Pragian),目前報道有植物 5 屬 5 種 (含 1 個未定種),其中工蕨綱植物 2 種,真葉植物 1 種。通過華南板塊上述早泥盆世的植物群對比可以發現,在植物群面貌上,工蕨綱植物是華南板塊早泥盆世植物群中主要的植物類型,真葉植物也有較廣泛的分布,這與赫章早泥盆世植物群目前所呈現的面貌相似。

澳大利亞板塊早泥盆世相關植物群:澳大利亞板塊維多利亞早泥盆世植物群產自維多利亞 Frenchman Spur 的 Wilson Creek Shale 中,時代為早泥盆世布拉格期 (Pragian),報道有植物 6 屬 7 種,其中萊尼蕨綱植物 2 種,真葉植物 1 種,石松綱植物 1 種,另有工蕨綱植物 1 種。從植物群面貌來看,澳大利亞早泥盆世相關植物群包含的植物類群豐富,其中 Zosterophyllum 為赫章早泥盆世植物群的共有屬。

勞俄板塊早泥盆世相關植物群:德國萊茵河地塊摩澤爾河地區 Alken 采石場的 Nellenköpfchen 組中產出有早泥盆世植物 7 屬 8 種,時代為埃姆斯期 (Emsian),包含工蕨綱植物 3 種,體現了工蕨綱植物在該地區植物群中占據優勢。其中,Zosterophyllum 是赫章早泥盆世植物群中的共有屬,體現出該植物群面貌與本文描述的植物群面貌存在相似性;該植物群還包含另外兩種真葉植物。英國威爾士亞伯格芬尼的早泥盆世植物群產自 Llanover 采石場老紅砂巖層中,時代為早泥盆世布拉格期 (Pragian),共有 9 屬 10 種,其中有 2 種萊尼蕨綱植物,6 種工蕨綱植物,同樣存在 Zosterophyllum,可見工蕨綱植物在該植物群中占據主導地位。

4.2 華南早泥盆世具刺植物對比

華南早泥盆世植物數量繁多,種類豐富,但在此區域報道的 60 余種植物中卻只有 Discalis longistipa Hao、Yunia dichotoma Hao et Beck、Hueberia zhichangensis Yang、Li et Edwards 和 Psilophytites sp. 這四種植物的莖軸表面觀察到可能的刺狀附屬物。

Discalis longistipa 產自云南文山坡松沖組,該植物營養枝寬度為 3.2—4.0mm,枝上可見形狀多樣、大小各異的刺。這些刺細長,呈彎曲或直的圓柱形,基部寬 0.3—1.2mm,長 0.6—2.5mm,與本文研究的植物化石刺的大小相似。該植物刺以銳角伸出或向末端彎曲,大部分刺的末端均可見膨大的扁形或盤狀結構,而本文植物的刺垂直于莖軸伸出,末端變尖。D. longistipa 的刺密度隨著所處位置的不同而變化,莖軸末端的刺更細密,而基部的刺更長而稀疏,容易出現圓盤狀的頂部及分叉。據統計,D. longistipa 的刺密度每平方厘米約 80—430 個,而本文植物的刺密度約為 108 個 /cm²。

Yunia dichotoma 產自云南文山坡松沖組,該植物莖軸寬 1.8—5.0mm,表面稀疏分布有小刺。該植物的刺整體呈三角形,基部較寬 (0.5—1.4mm),而后逐漸變尖,這與本文植物刺的形態較為相似,且基部寬度測量值也相仿。該植物刺長 0.6—1.5mm,較本文植物短 (均值 1.7mm)。另外,Y. dichotom 的刺以 60°—90° 伸出莖軸,而本文植物的刺均垂直于莖軸向外延伸。

Hueberia zhichangensis 產自云南文山坡松沖組,該植物僅保存營養部分標本,繁殖部分未知。該植物莖軸寬 1.3—1.8mm,較本文植物的莖軸 (2.3—4.6mm) 更細。H. zhichangensis 刺的寬度為 0.6—1.0mm,長度為 0.9—1.6mm,大多數呈 40°—60° 自莖軸伸出,與本文植物垂直于莖軸的刺有所區別。該植物的刺呈規則螺旋著生,每圈 6—8 個,兩圈之間間距為 1mm。

Psilophytites sp. 產自四川江油平驛鋪組下部,該植物僅保存寬約 1—2mm 的纖細莖軸,呈不等二歧式分枝,刺長約 0.5mm,寬約 0.1mm,較本文植物刺的長和寬都要小。該植物之前被認為是 Psilophyton sp.,由于缺少繁殖部分和解剖結構,在最新的研究中被建議歸為 Psilophytites sp.。

總的來說,從具刺植物已報道的類群和標本保存的情況都可以看出,該類植物在華南早泥盆世分布較少,且缺少繁殖部分的記錄,但在勞俄板塊早泥盆世地層中已報道較多種類的具刺植物。現生植物的刺主要作用是對外防御天敵、對內儲存水分和減少蒸騰,而早期陸生維管植物在登陸初期缺少天敵,不需要此類防御機制,且刺的出現反而增加了植物體的表面積,增加了其對太陽能的吸收。Rayner 在對蘇格蘭早泥盆世地層中 Sawdonia ornata 的研究中認為,該植物表面的刺可能具有分泌功能,分泌物有助于選擇性反射或吸收有害輻射。在對于同時期不同地區具刺植物的研究中,這些植物刺的古生態學意義都較少被提及,該類植物在不同地區數量上的差異還有待深入研究。

4.3 植物古地理學意義

根據目前的研究,貴州赫章早泥盆世植物群中包含 Demersatheca contigua、Pauthecophyton hezhangensis、Zosterophyllum sp.,1 種未知莖軸和 1 種新發現的具刺植物。

從屬一級別來看,Zosterophyllum 為世界廣布性的屬。Zosterophyllum 除了在我國的華南板塊,其在勞俄板塊、澳大利亞板塊、西伯利亞板塊和哈薩克斯坦板塊都有分布。Demersatheca Li et Edwards 和 Pauthecophyton Xue, Hao, Zhu et Wang 這兩個屬僅在華南板塊有分布,前者目前報道于云南文山、廣西蒼梧和貴州赫章這三個產地,后者分布在云南文山、江西崇義和貴州赫章這三個產地。從種一級別來看,Demersatheca contigua 在云南文山、廣西蒼梧和貴州赫章這三個產地均有產出,而 Pauthecophyton hezhangensis 和本文報道的具刺植物并未在其他地區有產出記錄。

赫章早泥盆世植物群面貌表明,在早泥盆世,該植物產地并不孤立,而是與華南板塊的云南、廣西及江西等多個植物產地受到統一氣候條件影響,或者通過河流相連通,建立了聯系,在物種面貌上呈現出一定的相似度。該植物群擁有的 Zosterophyllum 為世界廣布性的屬,其歸屬的工蕨綱植物也在世界相關植物產地中廣泛分布,且在華南板塊與勞俄板塊的植物群面貌中均占據重要地位。在澳大利亞板塊與勞俄板塊的西歐地區,萊尼蕨綱植物也占據一定比例。而在我國的華南板塊,該類植物還有待更多發現與深入研究。

5 系統古生物學

5.1 Zosterophyllum sp. 工蕨屬 (未定種)

分類地位:工蕨綱 Class Zosterophyllopsida Banks, 1975;工蕨目 Order Zosterophyllales Banks, 1968;工蕨科 Family Zosterophyllaceae Banks, 1968;工蕨屬 Genus Zosterophyllum Penhallow, 1892;模式種 Zosterophyllum myretonianum Penhallow, 1892。

材料:PB25359A 和 PB25359B,保存在中國科學院南京地質古生物研究所。

描述:該植物化石保存有兩塊正反面標本,見兩枝莖軸,莖軸頂端的繁殖部分均保存不完整,其中一枝的基部出現 H 形分枝。兩枝莖軸寬度基本相同 (約 1.2mm) 且由上到下粗細一致,分枝寬度略細,莖軸保存長度達 13cm。其中一枝的頂端繁殖部分可見四個破碎的孢子囊以不同高度側生于中央穗軸,孢子囊形狀難以分辨。另一枝的頂端見兩個不完整的孢子囊,左側孢子囊缺失頂部,呈扇形,推測完整的孢子囊應為橢圓形,最寬處 3.3mm,高約 4.2mm。

產地層位:貴州省畢節市赫章縣草子坪村,下泥盆統布拉格階 — 埃姆斯階丹林組。

討論:該植物的分枝末端保存有 H 形分枝,為工蕨類植物營養部分的典型特征。其莖軸光滑無刺,孢子囊側生于中央穗軸,符合 Zosterophyllum 的屬征。但該植物的繁殖部分保存并不完整,只能通過鄰近的孢子囊著生高度不一致,推測其著生方式可能為螺旋著生,且完整孢子囊呈橢圓形。綜合以上特征,將該標本歸為 Zosterophyllum sp.。

5.2 未知莖軸

材料:PB25360 ,保存在中國科學院南京地質古生物研究所。

描述:該植物化石僅保存一段出現兩次分枝的莖軸,莖軸附近見一段破碎的孢子囊穗基部,保存有一個較完整的扁圓形孢子囊和兩個破碎的孢子囊與穗軸相連。基于與同層中保存的 Demersatheca contigua 標本的對比,該標本中完整的孢子囊與 D. contigua 的孢子囊形狀和大小相仿,但由于標本較為破碎,缺少更準確的鑒定特征,在此不進行鑒定。孢子囊穗與莖軸并未相連。該莖軸保存長度為 54mm,兩次分枝的間距為 27mm。上部的分枝點分出兩枝,下部分枝點可見一枝,分枝與主軸以銳角斜向上分出,角度在 45°—60° 之間。主軸的寬度為 1.1mm,分出的側枝寬度為 0.5—0.6mm。孢子囊穗莖軸的寬度為 0.6mm,與該散生莖軸分枝的寬度基本一致。

產地和層位:貴州省畢節市赫章縣草子坪村,下泥盆統布拉格階 — 埃姆斯階丹林組。

討論:Demersatheca contigua 目前有云南文山、廣西蒼梧和貴州赫章這三個產地,但此前研究的植物化石標本均未保存完整的營養部分,僅有小段光滑無葉的莖軸與孢子囊穗相連。保存的穗軸寬度通常約 1mm,有的莖軸在孢子囊穗基部可見疑似分枝的凸起。本研究涉及的植物莖軸光滑無葉,出現兩次分枝,且分枝的寬度與周圍散生保存的穗軸寬度基本一致,推測穗軸可能與分枝相連。綜上,該標本暫定為未知莖軸,但同層中保存有 D. contigua 的標本,以期后續能發現關聯性更強的標本。

5.3 未知具刺植物

材料:PB25361—PB25363 ,保存在中國科學院南京地質古生物研究所。

描述:該植物保存有 3 塊營養部分的標本,可見莖軸表面稀疏分布的小刺及小刺脫落后留下的圓形痕跡。莖軸的寬度為 2.3—4.6mm,保存最長的莖軸長度為 36mm 。莖軸保存不完整,頂端和基部均有缺失,也見彎曲的莖軸一側缺失。稀疏而細小的突起物著生于莖軸表面,突起物中未見維管束樣結構,故在本研究中稱之為刺。刺垂直著生于莖軸表面,或脫落后在表面留下圓至橢圓形的印痕。刺基部呈近三角形,而后迅速變窄,再垂直于莖軸方向向外延伸,最后頂端變尖。刺的長度為 0.8—2.4mm(均值 1.7mm)。刺基部最寬,寬度約為 0.5—1.1mm(均值 0.8mm)。相鄰刺脫落痕跡之間的縱向間距為 0.4—0.7mm(均值 0.5mm),水平間距為 0.3—0.8mm(均值 0.5mm)。在 4mm×6mm 的莖軸表面區域中可見 26 個刺或其脫落的痕跡。

產地層位:貴州省畢節市赫章縣草子坪村,下泥盆統布拉格階 — 埃姆斯階丹林組。

討論:該植物化石的標本僅保存有不完整的植物莖軸及莖軸表面的刺,刺從基部至頂端變尖。但目前的標本僅保存了帶刺的莖軸,缺少繁殖部分及內部解剖結構,難以鑒定到屬別。迄今為止,華南早泥盆世僅報道有 Discalis longistipa、Yunia dichotoma、Hueberia zhichangensis 和 Psilophytites sp. 這 4 種植物的莖軸表面具有刺狀附屬物的植物,這 4 種植物在前文中與赫章新發現的具刺植物已進行對比區分。從刺的形態上對比,該植物刺的特征與 Sawdonia (Dawson) Hueber 屬征中關于刺的描述較為近似。依據度量的數據,該植物和 S. ornata 和 S. deblondii 在莖軸寬度,刺基部的寬度和刺長方面都很相似。Sawdonia 在早泥盆世較為繁盛,尤其是在早泥盆世中晚期 (Pragian–Emsian) 主要分布在瑞克洋 (Rheic) 周圍的勞俄古陸,也分布于西伯利亞板塊。到了中泥盆世,Sawdonia 的分布范圍發生收縮,只零星分布于瑞克洋 (Rheic) 和西伯利亞。Sawdonia 最后的記錄是在晚泥盆世早期 (Frasnian) 出現在勞俄古陸。迄今華南板塊泥盆紀地層未有 Sawdonia 的報道。關于本文具刺植物和 Sawdonia 其他種的詳細對比見表 2。由于本文缺少繁殖器官的標本,難以與 Sawdonia hippotheca Berry et Gensel 和 Sawdonia acanthotheca Gensel、Andrews et Forbes 這兩種進行更深入的比較。該植物刺基部寬度與 S. hippotheca 刺基部寬度相似,但刺長短于 S. hippotheca ,而長于 S. acanthotheca 。綜合以上原因,將該植物的相關標本暫定為未知具刺植物。

6 結論

本文報道了產自貴州赫章早泥盆世丹林組的新化石材料,包含 Zosterophyllum sp.,1 種未知莖軸及 1 種具刺植物。結合之前對該植物化石產地的研究結果,取得如下認識:

貴州赫章早泥盆世植物群中目前已識別出 Demersatheca contigua、Pauthecophyton hezhangensis、Zosterophyllum sp. 和 1 種未知莖軸、1 種未知具刺植物。基于系統分類學研究,該植物群主要由工蕨綱植物和真葉植物組成。

與華南板塊其他產地乃至全球相關典型植物群對比發現,在種一級上,Demersatheca contigua 這種植物在華南有多處產出記錄;在屬一級別上,該植物群擁有的 Zosterophyllum 為世界廣布性的屬,其歸屬的工蕨綱植物在世界早泥盆世植物產地中有廣泛分布,且在赫章早泥盆世植物群面貌中占據重要地位。

華南早泥盆世地層目前報道的具刺植物化石較少,在赫章早泥盆世植物群中新發現的具刺植物僅保存帶刺的莖軸,缺少繁殖部分及內部解剖結構,難以鑒定屬種,這類帶刺植物的發現可能顯示貴州赫章早泥盆世植物群的獨特性,其古生物學和古生態學意義有待進一步研究。

汪 瑤;劉炳材;白 姣;徐洪河,曲阜師范大學地理與旅游學院;古生物學與油氣地層應用重點實驗室;中國科學院大學,202405