安全與環境工程雜志投稿格式參考范文:湖泊生態系統微塑料的分布與遷移特征

時間:

摘 要:微塑料在世界各地湖泊中均有分布。湖泊生態系統微塑料可以引發生態系統失穩、生物活動紊亂及人體健康受損等一系列問題。湖泊生態系統微塑料污染與人類活動緊密相關。人類活動產生的微塑料進人湖泊后,可通過飲用水攝人、生物鏈傳遞等途徑重新回到人類社會中,對人體健康造成持續影響。利用 CiteSpace軟件對2013-2024年湖泊生態系統微塑料研究領域的文獻進行了分析和歸納。結果發現:論文發表數量逐年上升,關注熱點呈現階段性變化趨勢;以往研究主要集中在湖泊生態系統微塑料的形態與空間分布、遷移路徑和生態風險等方面,預計未來研究熱點為微生物群落對湖泊生態系統微塑料的遷移轉化作用和微塑料環境樣本的標準化采集;不同湖泊生態系統微塑料的空間分布差異可歸因于人類活動,湖泊特征和地理條件,在同一湖泊中,微塑料特性湖流和風,熱分層現象,生物作用共同影響微塑料的垂直沉降,而湖流和風,降雨事件,季節變化,湖泊功能區劃共同影響微塑料的水平擴散。

關鍵詞:微塑料;湖泊生態系統;分布特征;遷移特征

微塑料這一概念最早出現在有關海洋沉積物的研究中,是指直徑小于5 mm 的塑料顆粒!-。原生微塑料通常指生產過程中產生的直接進入環境中的小塑料顆粒,其主要來源于化妝品生產、合成纖維洗滌等過程。而次生微塑料是由較大的塑料材料在環境中分解而成,常見來源包括塑料垃圾破碎、輪胎磨損、涂料風化等!。通過廢水排放5、大氣沉降、地表徑流!7等途徑,大量微塑料進人水生生態系統,對生態系統的健康造成了嚴重影響。

湖泊是淡水資源的重要儲備庫,大約90%的地表淡水資源儲存在天然湖與人工湖中。作為人類生活中最重要的水源儲備庫之一,湖泊發揮著重要的生態功能作用。湖泊不僅可以直接為人類帶來利益(如供水、減少洪水損害),還可以對環境產生積極影響(如改善野生動物棲息地)9]。但由于湖泊與人類活動聯系緊密,湖泊污染不僅會對生態系統的結構與功能造成破壞,同時也會對人類健康與社會經濟造成負面影響!。湖泊中的有毒物質可以通過飲用水和食物鏈進入人體,并進一步危害人體健康。湖泊中污染物也會影響漁業資源和農業用水,導致經濟損失-21。而微塑料作為其中重要污染物之一,能通過攝人,吸入和皮膚接觸等途徑進人人體,并引發細胞損傷、組織病變1、代謝紊亂u4]、腸道受損!]等健康問題。同時,湖泊生態系統微塑料污染不僅影響水質,還可以通過水流輸送至海洋,進一步加劇全球塑料污染問題“61。

目前,全球各地湖泊生態系統微塑料污染問題嚴重。湖泊的水力滯留時間長,因此成為了微塑料的暫時或長期儲存庫!7。研究表明,湖泊中的微塑料濃度高于河流和海洋us1,且湖泊生態系統微塑料往往在沉積物中積累。在全球各地不同湖泊中,均有微塑料檢出。在地處偏遠的北極地區湖泊中,仍有較高濃度的微塑料分布(沉積物中為239~13 331N/kg,水體中為0~1287 N/m3)!]。一般而言,微塑料污染與城市發展水平和人口密度有關[20211,發達國家湖泊生態系統微塑料濃度高于發展中國家即經濟發達地區湖泊生態系統微塑料濃度高于偏遠地區。

中國湖泊與河流中微塑料的濃度在全球范圍內處于中等偏高水平。亞洲內陸水體中微塑料污染程度比其他地區更為嚴重[21。全球研究表明,中國太湖浮游生物樣本中的微塑料豐度幾乎比美國勞倫森五大湖和蒙古國霍夫斯戈爾湖高出2個數量級!23。在偏遠地區如西藏12個湖泊沉積物中微塑料濃度水平高于全球其他偏遠湖泊[24。長江中下游江段微塑料的平均濃度在全球采用類似方法進行采樣調查的河流中也處于中等偏高水平[2。然而,與其他地區相比,中國沿海和邊緣海域中的微塑料濃度處于中等偏低水平[25。這些現象似乎與'內陸水體中的微塑料通過河流等途徑遷移,最終進人海洋[2627]”這一結論相矛盾。現有研究表明河流和湖泊中的微塑料容易在水體中積累[281,且小微塑料(<300 μm)在河流與沉積物中占主導地位29。基于以上研究,我們提出以下假設:與其他地區相比,中國內陸水體中的微塑料占比更多;相對于河流而言,中國湖泊作為微塑料污染的匯,儲存了更多的污染物。湖泊在微塑料的遷移過程中扮演著重要角色,然而相較于其他水體,有關湖泊生態系統微塑料分布與歸趨的研究較為薄弱,有待進行更深人的系統研究。

中國湖泊中的微塑料濃度高、分布廣,對人體健康及生態平衡有很大影響,并在水生生態系統微塑料的遷移過程中扮演著重要角色。目前,相關研究主要集中在微塑料分布和濃度的分析方面,而對其在生物體和環境中動態輸移過程的分析較少。本文對湖泊生態系統微塑料的分布與遷移特征進行綜述,這有助于確定湖泊生態系統微塑料的污染來源、評估其生態風險、保障公共健康,同時可以揭示湖泊在水體微塑料遷移過程中所起的作用,并有助于構建模型進行大尺度流域范圍的宏觀分析。

湖泊生態系統微塑料的研究現狀

基于 Web of Science核心合集數據庫和信息可視化分析軟件CiteSpaceV,在Web ofScience核心合集數據庫中使用包括“微塑料”“湖泊生態系統’

“污染”等術語的組合檢索,對湖泊生態系統微塑料領域的研究文獻進行了知識圖譜分析。

湖泊生態系統微塑料的研究起步較晚,但近年來逐漸成為學術界關注的熱點問題。根據Web ofScience 核心合集數據庫,統計了2013年1月1日至2024年11月4日近12年間湖泊生態系統微塑料研究領域的論文發表數量(圖1)。由圖1可以看出:中國與外國在湖泊生態系統微塑料污染領域的論文發表數量均增長迅速,且在2020年前后出現了指數式增長;與外國相比,中國對湖泊生態系統微塑料的研究起步較晚,但發展迅速,并保持著穩定上升的趨勢。以上數據表明雖然中國湖泊生態系統微塑料研究仍有待深人,但國內研究者對該領域的關注度在不斷增加。未來,該領域可能成為水體微塑料研究的熱點之一。

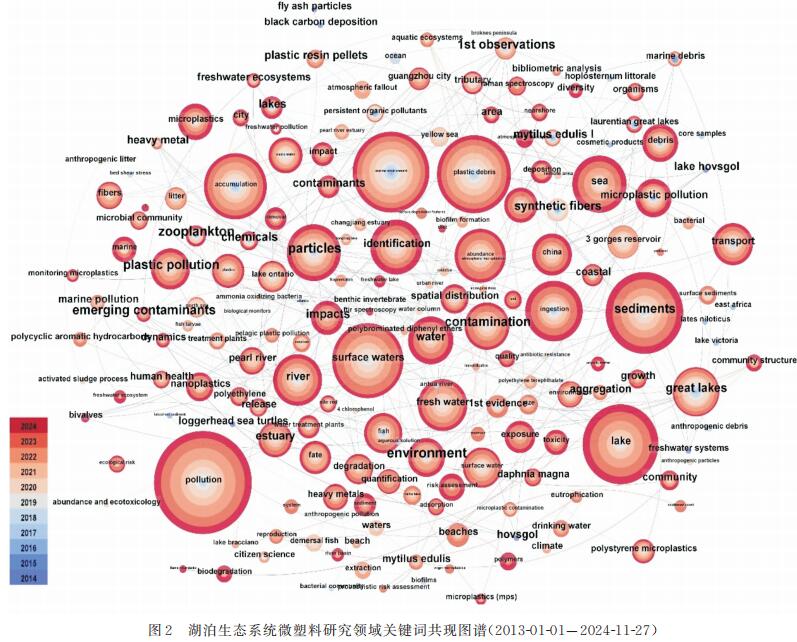

基于 CiteSpace 軟件對Web of Science 核心合集數據庫中2013年至2024年湖泊生態系統微塑料領域的關鍵詞進行了計量學分析,并繪制了關鍵詞共現圖譜(圖2)。分析該圖可以發現,近年來湖泊生態系統微塑料領域的研究熱點關鍵詞為“鑒別”'沉積物”“地表水”“合成纖維”“碎片”等。這些關鍵詞在一定程度上表明,目前湖泊生態系統微塑料的研究大部分還是集中在對湖泊生態系統微塑料基本性質的探討。相比之下,關于湖泊生態系統微塑料的污染源、分布特征、環境行為、遷移過程等方面的研究相對較少。而在其他類型水體中,相關研究已經取得了一定進展,這些領域可能是未來研究中需要關注的熱點方向。

根據 Web of Science核心合集數據庫中使用包括“微塑料”“湖泊生態系統”“污染”等術語組合的檢索結果,提取出8個聚類方向(圖3)。其中,前6類分別是“氧化應激”“非洲大湖”“水生環境”“土地利用”“生物降解”“食物網”。可以看出,2015年左右,微塑料研究主要聚焦于微塑料在湖泊中的出現和分布,重點關注表層水和沉積物中微塑料的累積、湖泊生態系統微塑料基本性質等。隨著研究的深人,2018年左右,關注點逐漸擴展至微塑料的遷移路徑和生態風險,特別是有關水生生物對微塑料的攝入、微塑料對重金屬的累積作用等。目前,各聚類下湖泊生態系統微塑料研究的新方向為“湖泊沉積物”“聚合”“微生物群落”“環境樣本”。在圖3中這4個新方向對應的聚類模塊半徑較小,說明目前湖泊生態系統微塑料研究領域中對于這些方向的研究還不夠充分,據此推測,預計未來湖泊生態系統微塑料研究熱點為微生物群落對湖泊生態系統微塑料的遷移轉化作用、微塑料環境樣本的標準化采集、微塑料聚合物的環境影響等。

2湖泊生態系統微塑料的分布特征

湖泊生態系統中微塑料的分布在形態、時間和空間上存在著顯著差異。在形態上,微塑料以碎片、纖維為主;在時間上,季節變化和水文條件對微塑料豐度有顯著影響;在空間上,城市化程度、地形特征和水文條件是影響微塑料分布的主要因素。2.1 湖泊生態系統微塑料分布特征的空間差異微塑料在湖泊中分布廣泛,目前世界各地不同湖泊中均有微塑料檢出。由于人類活動!1、湖泊特征(主要是面積和深度)[31、地理位置[=]等因素的影響,不同湖泊中微塑料的濃度、成分、形態、粒徑呈現出顯著差異,具有明顯的地域特征。對不同地區湖泊生態系統微塑料分布特征進行對比,結果見表1。由于使用的采樣方法、調查范圍和測量單位不同,比較不同地區的數據具有一定挑戰性37。因此,有必要制定采樣和錄人數據的通用標準,以便于比較。

由表1可以看出,人類活動對不同湖泊生態系統微塑料分布的影響最為顯著。湖泊生態系統微塑料主要來源于日常使用的塑料制品的降解、廢水排放和漁業活動等。在洞庭湖和洪湖中,微塑料的主要形態為纖維(80%以上),以有色顆粒為主,主要成分為聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP),這可能歸因于所研究水域中眾多水產養殖場漁具存在損壞情況[331。烏梁素海中的微塑料主要成分為聚苯乙烯(PS)和PE,主要來源于農業廢水、生活污水和漁業排放!]。太湖中的微塑料主要成分為聚氯乙烯(PVC)和PE,其中碎片形態的微塑料占比超過70%,這可能與太湖旅游業發達,而游客使用的由劣質塑料制成的一次性塑料制品容易破裂成小碎片有關。意大利伊塞奧湖的微塑料組成以聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)、尼龍、PP為主,顏色以藍色和綠色居多,且多為纖維狀,污染源主要為廢水處理廠排放]。在土耳其大壩湖中的微塑料主要成分為 PET、PVC、PS,形態多為纖維狀,顏色大多透明,主要來源于地表徑流、養魚和農業活動[5湖泊的結構特征也會影響微塑料的分布。面積較大且較淺的湖泊水體中微塑料濃度較高,反之面積較小且較深的湖泊水體中微塑料濃度較低湖泊面積的大小對微塑料的分布和濃度具有重要影響。研究表明,較大湖泊往往會有更高的微塑料濃度。例如,在阿根廷巴塔哥尼亞地區的9個湖中,微塑料濃度與湖泊面積呈正相關,較大湖泊由于接收更多的城市徑流和漁業廢棄物,因此微塑料污染更為嚴重8]。湖泊的深度同樣影響微塑料的分布。較淺的湖泊由于水體流動性較強,微塑料更容易在水體中分散。例如,在意大利的基烏西湖較淺且富營養化,導致其微塑料濃度相較于較深的博爾塞納湖較高[311

2.2 湖泊生態系統微塑料分布特征的時間差異同一湖泊中,微塑料的分布特征在時間上的差異受到季節變化、氣象條件等的影響。在不同季節,湖泊生態系統中微塑料的分布特征會發生顯著變化。例如,在尼日利亞的OX-Bow湖中,旱季和雨季的微塑料主要成分及其濃度存在明顯差異;在旱季,微塑料的主要成分為PET(72.6%)和PV((10.9%)主要形態為珠狀,顏色以紅色為主;而在雨季,PVC占81.5%,低密度聚乙烯(LDPE)占4.2%,主要形態為顆粒狀,顏色以綠色為主!]。這種差異可能與雨季時暴雨沖刷周圍城市生活垃圾,導致塑料污染物進人水體有關,即降雨量的增加加劇了人類活動對湖泊生態系統微塑料濃度的影響,類似地,在中國的瑪納斯河流域,旱季的微塑料平均濃度[(17士4)顆/1]高于雨季[(14±2)顆/1,][40]

湖泊生態系統微塑料的遷移特征

3.1 微塑料在湖泊生態系統中的遷移過程

微塑料在水體中的遷移一般包含以下幾個階段:首先,漂浮在水面上的塑料通過一系列過程,部分轉變為微塑料;然后,懸浮在水中的微塑料在重力作用下發生沉積;接著,對于已沉積的微塑料,一方面,它們可能會因水文效應(如洪水)從底部重新懸浮,另一方面,它們可能永久沉積在河流或湖泊的底部;最后,重新懸浮的微塑料將繼續經歷上述過程,形成漂浮、懸浮、沉積、埋入水底的循環[z]湖泊生態系統中的微塑料具有類似的循環模式,微塑料主要通過河流運輸、廢水排放、暴雨徑流等途徑進入湖泊,并在湖泊中經歷一系列的遷移轉化過程,接著大部分微塑料隨河流進入海洋,部分沉積于湖底,部分被水生生物攝人。其中,部分被水生生物攝人的微塑料可隨著食物鏈富集,最終進人人體。因此,湖泊中的微塑料可能經歷了從人類活動產生、進入湖泊、流人海洋、再重返人類生活的過程。3.2 微塑料在湖泊生態系統中遷移的影響因素

湖泊生態系統中微塑料遷移行為受到多種因素的影響,主要包括人為因素、物理因素(微塑料本身的物理和化學特性、水文動力條件、氣象條件等)和生物因素(生物膜等)。同時,生物因素對湖泊生態系統微塑料水平分布的影響較小,往往只考慮其對微塑料垂直方向上分布的作用。本文詳細概述了微塑料在湖泊中水平擴散和垂直沉降過程的影響因素。

3.2.1 微塑料在湖泊生態系統中垂直沉降的影響因素

微塑料在湖泊生態系統中的垂直沉降受多種因素影響,主要包括微塑料性質(密度和形狀)、環境條件(動力與熱力條件)及生物膜的生長。這些因素共同作用,決定了微塑料在湖泊水柱和沉積物中的分布模式。

1)微塑料性質。微塑料的性質主要包括密度與形態。由于重力作用,低密度微塑料顆粒的濃度從表面水到次表層水再到沉積物逐漸遞減,而高密度顆粒則相反。例如,在對美國密歇根湖的研究中發現,低密度微塑料(如PP和PE)主要集中在表層和次表層水中,而高密度微塑料(如PET)則更多地集中在沉積物中。在形態方面,對德國托倫塞湖的研究表明,纖維狀微塑料在水柱中的分布較為均勻,但不規則顆粒物(IP)濃度隨著深度的增加而降低,不過這種變化僅發生在特定的時空尺度上[4z]微塑料形態對其在湖泊不同深度及沉積物中分布的影響還需進一步研究。

2)水動力條件。水動力條件主要包括風速和湖流。淺水湖泊沉積物受風速影響,易發生再懸浮現象!1,導致低密度微塑料經歷再懸浮-沉降-再懸浮循環,增強了微塑料混合。在對太湖的研究中發現,與無波浪的水流相比,當水體受到風波擾動時沉積物更容易重懸…。湖流方面,微塑料在湖泊中的沉積和再懸浮與水流的強度和方向密切相關,在對德國托塞倫湖的研究中發現,潮間帶與水的持續接觸會導致微塑料顆粒沉積并再次被波浪重新懸浮,造成微塑料豐度顯著降低!。

3)熱力因素。水體熱分層現象阻礙了微塑料的垂直遷移。在溫度差異較大的熱分層水體中,重直擴散系數減小,減少了水層之間的物質傳輸。熱分層在一定程度上減少了微塑料在各層間的遷移使得深層水體難以獲得表層微塑料[6]。深湖由于水柱深度較大,通常會形成穩定的熱分層結構,影響微塑料的垂直遷移。尤其是在夏季湖泊熱分層明顯時期,這種阻礙作用更加顯著。

4)生物因素。已有大量研究表明,生物膜的形成會增加微塑料的密度,從而導致其沉降!-1。例如,在大湖區的實驗中,生物膜的生長顯著增加了PP 顆粒的密度,加快了其沉降速度,并使得 100%的中小型微塑料以及95%的大型微塑料沉降[m1。此外,微生物也可以與微塑料聚集,形成更大的顆粒,從而增加其沉降速度。實驗表明,藍藻在高鈣濃度下形成的細胞聚集體能夠包裹微塑料顆粒,導致其沉降[@]。

3.2.2 微塑料在湖泊生態系統中水平擴散的影響因素

微塑料在湖泊中的水平擴散受多種因素影響主要包括自然因素(如動力條件、氣象因素等)人為因素(如湖泊所處功能區)。這些因素共同作用決定了微塑料在湖泊水平方向上的分布模式。

1)水動力條件。水動力條件主要包括風力和湖流。湖流與風力是推動微塑料在湖泊表層擴散的主要動力。在湖泊中,隨河流流人的微塑料會形成高濃度微塑料帶,并逐漸向湖泊深處擴散。有關洞庭湖和洪湖的研究顯示,表層水中的微塑料濃度受流域徑流和河口人湖水流的顯著影響]。青海湖的研究表明,湖流的作用可能是導致微塑料在湖心處富集的重要原因5。風力可以直接將微塑料從湖泊表面吹走,也可以通過引起的水流變化間接影響微塑料流向四。強風和水流可以將微塑料從污染源擴散到湖泊的其他區域。

2)氣象條件。氣象條件的改變,如起風和降雨,通常會引起微塑料分布模式的改變。對博爾納湖的研究表明,強風和中等降雨事件后,微塑料濃度顯著增加,可能是強風與降雨事件增加了污水的排放輸入!]。同時,季節性變化也會對湖泊生態系統微塑料遷移產生影響。洪季與早季會影響湖泊水位分布,從而引起湖泊生態系統微塑料的空間分布變化。對鄱陽湖的研究顯示,在洪季高水位期間,微塑料更容易排入河流,而在旱季低水位期間,微塑料則會在湖泊淺灘區域積累

總結與展望

本文在對湖泊生態系統微塑料污染相關研究文獻的關鍵詞進行聚類分析的基礎上,,總結了湖泊環境中微塑料的分布與遷移特征。從宏觀角度分析了世界各地不同湖泊生態系統微塑料在濃度、成分、形態、粒徑上的差異及其產生差異的主要原因:從微觀角度詳細總結了湖泊生態系統微塑料的水平與垂直遷移規律,并探討了自然因素(如湖泊動力,熱力條件,氣象條件等),生物因素(如生物膜,聚集體等)和人類活動(如經濟生產水平、功能區劃等)等影響因素,以及微塑料在這些因素影響下,在湖泊表層和沉積物中具有的不同富集特征。

與其他水體相比,湖泊具有其獨特特征:有封閉或半封閉的特性,水體更新速率較低,水動力條件相對穩定;受附近污染源的直接影響顯著,污染來源較為清晰:富營養化程度較高,湖泊環境中浮游生物、底棲生物等種類較多;湖泊水位、風速和溫度隨季節變化明顯。這些特性使得湖泊生態系統微塑料污染的分布和遷移特點有別于其他水體,在進行微塑料歸趨轉化研究時具有獨特意義,需要進行進一步研究。因此,未來湖泊生態系統微塑料研究應關注以下幾個方面:

1)生物膜和生物作用對微塑料遷移的影響及其相關機理。已有研究表明海洋中的微塑料的分布、遷移特征會受到生物膜的影響。湖泊中也棲息著大量種類豐富的微生物,相比流動水體,湖泊水動力條件引起的微塑料沉降作用較弱,因此生物膜及生物對湖泊生態系統微塑料沉降的影響可能更加復雜,作用可能更為明顯。有必要進一步研究湖泊生物過程對微塑料沉降、再懸浮及累積作用的影響。

2)季節性變化對湖泊生態系統微塑料的影響。湖泊的微塑料遷移受區域性氣候因素驅動更為顯著,湖泊的水位波動、熱分層和季節風向變化可能顯著影響微塑料的水平和乖直遷移。湖泊生態系統微塑料遷移與季節性變化之間的關系有待通過建立模型等方式進行進一步研究。

3)湖泊沉積物中微塑料的長期影響。相比其他流動水體,湖泊沉積物中微塑料更易長期存在對生態系統產生持久影響。長期沉積的微塑料在湖底逐漸積累,形成潛在的生態風險。微塑料的持續累積還可能對湖泊生態系統產生深遠影響,特別是對底棲生物和食物網造成影響。因此,對湖泊沉積物中微塑料進行持續監測并探索其長期效應具有重要意義。

谷文;吳辰熙;熊雄;賈佳,中國科學院水生生物研究所淡水生態和生物技術國家重點實驗室;中國科學院大學,202501