安徽史學雜志投稿格式參考范文:江海通途:秦漢江東交通地理研究

時間:

江海通途:秦漢江東交通地理研究

摘 要:秦漢時期江東地區已初步形成通江達海的海陸交通網絡。北去方向有丹徒道、牛渚道這兩大主干交通線,不僅串聯江東、江淮及至中原,服務于中央與地方之間的權力運行,而且在商業運輸中發揮著重要作用。西漢中期以來,東瓷西銅的江東產業格局逐漸形成,會稽瓷器與丹陽銅料在長江以北的消費市場活躍一時。南向通道的海上貿易相當繁盛,在特殊時期則帶有戰爭與流亡色彩。考古所見兩漢物資轉輸的個案表明,長江水道在江東與兩湖、巴蜀的直接或間接往來中發揮著不可替代的作用。

關鍵詞:秦漢:江東:丹陽郡:會稽郡:交通地理

《尚書·禹貢》言“揚州”貢道云:“沿于江海,達于淮泗。”揚州東濱大海,北界淮河,西接九江,南抵甌閩。長江流貫其間,由長江而下人東海,順海北上轉通淮、泗,又與“徐州”貢道相連。吳王夫差修鑿邘溝以前,東南揚越之域江海通途的歷史圖景大抵如此。① 秦代“為馳道于天下,東窮燕齊,南極吳楚,江湖之上,瀕海之觀畢至”②,東南馳道遂成為統一帝國交通網絡的重要一環。關于秦漢交通地理的研究,已經取得了不少成就。然而限于早期文獻史料的不平衡性,在區域交通地理方面還有大量空白亟待填補。就江東而言③,已有的研究基本上是在長時段、綜合性的宏觀分析中幾筆帶過④,尚未見系統專深的探討。本文鉤稽傳世文獻的零星線索,同時整合文物考古材料,復原秦漢時期江東交通地理的若干細節,以期對秦漢區域交通格局的認識有所助益。疏之處,祈請方家斧正。

一“便于用舟”兼以車馬

枚乘曾描述西漢前期國內貨物轉運之情形:“轉粟西鄉,陸行不絕,水行滿河,不如海陵之倉。”⑤無論是“陸行不絕”還是“水行滿河”,皆依托于交通工具這一先決條件的改善與成熟。見諸文獻記載的江東交通工具有舟船、車馬二端,而前者又成為兩漢中原人士對吳越之地的固定認知。如淮南王劉安上書武帝言稱:越人“習于水斗,便于用舟。”①又如《漢書·五行志》曰:“吳地以船為家。”②江東坐擁江海,水域廣闊,造船業以及水上航運的歷史相當悠遠。公元前 312 年,“越王使公師隅來獻乘舟始罔及舟三百”。③ 盡管此時越人已為楚擊敗四散,但仍能向中原列國一次性貢獻舟船達三百之數,足見其造船業之盛。

西漢前期,會稽郡成為中央政權控御東越的前沿陣地,江東造船業與國家軍備建設息息相關。武帝年間,吳縣(治今江蘇省蘇州市姑蘇區)人朱買臣肩負著擊破東越的使命出任會稽太守,治樓船,備糧食、水戰具”。④ 其中,“樓船”今人多指為大型海上運兵船。⑤ 烏程漢簡 104 號簡載有“樓船士員三百卅四人”,論者推測這“三百卅四人”的編制歸屬當即會稽郡烏程縣(治今浙江省湖州市區)。另外,江東“便于用舟”還可從以下三例窺見一斑:其一,靈帝時吳郡富春( 治今浙江省杭州市富陽區)人孫堅,“與父共載船至錢唐,會海賊胡玉等從匏里上掠取賈人財物,方于岸上分之,行旅皆住,船不敢進”。⑦ 由富春前往錢唐( 治今浙江省杭州市)當是順浙江水即今錢塘江而下。其二,吳郡太守許貢囚郡人高岱之母,岱遂面見許貢。岱令友人“豫具船”,“出便將母乘船易道而逃”⑧,足見自吳縣出水路船行之便捷。其三,吳郡錢唐人全柔使子琮“赍米數千斛到吳,有所市易。琮至,皆散用,空船而

還。”⑨此又可知江東區域間長途貨運以船舶為主要運輸工具。

相較于舟船,江東地區的車馬在載籍中著墨不多。如朱買臣拜會稽太守后,“人吳界,見其故妻妻夫治道。買臣駐車,呼令后車載其夫妻,到太守舍”又如東漢時山陰(治今浙江省紹興市越城區)人謝夷吾為會稽郡督郵,通曉占卜方術,夷吾稟告太守第五倫云烏程長某近日必死““倫聽其言,至月余,果有驛馬赍長印綬,上言暴卒”。⑪

漢代江東的交通方式往往并非單一的水路或陸路,所以舟船與車馬相結合應是其時交通工具擇取的一般情形。如明帝永平五年,會稽太守第五倫“坐法征,老小攀車叩馬”,“倫乃偽止亭舍,陰乘船去”。® 又如會稽陽羨(治今江蘇省宜興市)人許荊,早年“家貧為吏。無有船車,休假常單步荷擔上下”® 再如和帝永元中葉,丹陽太守馬棱“坐盜賊事被征”,隨后驛使赍詔書“向度宛陵浦里旒,馬豌足,是以不得速”。李賢注云:“旒,以舟濟水也。”@丹陽郡治宛陵(治今安徽省宣城市宣州區),在水陽江畔,驛馬至此只得乘船渡江。當然,自京都洛陽南下江東丹陽,官蕪平原河漢縱橫,驛使沿途這般換乘定不止“宛陵浦里放”一回。

二、水陸交通路線的復原

秦漢交通事業發達之原因,史念海歸結為“戰爭與巡幸”。 關于交通路線的類型、命名及走向的直接記載,早期史籍中實屬難覓。循“戰爭與巡幸”二端鉤稽爬梳,并輔之山川形勢,其時區域間交通狀況則大略可知。

(一)北去方向

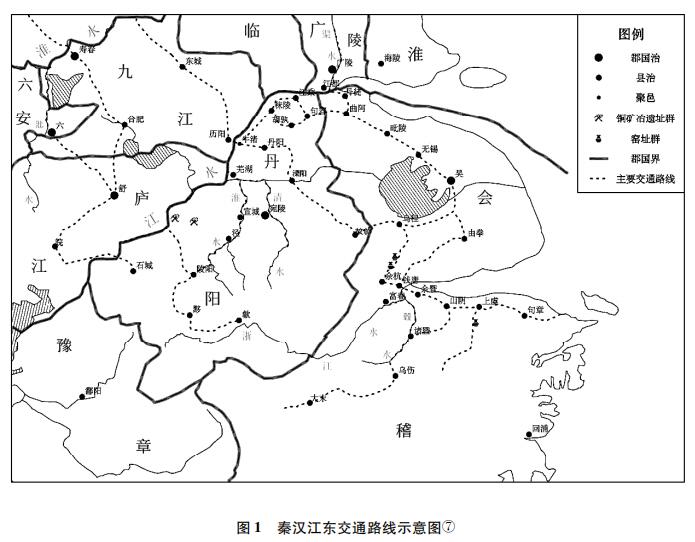

東周之世,吳越與中原的水道交通已不絕如縷。① 秦始皇大起馳道,“西至臨洮狄道,東至會稽浮石,南至豫章桂林,北至飛狐陽原”。② 秦短命而亡,其四通八達的馳道工程應是對列國原有交通網道的繼承與發展。③ 秦漢時代江東北去方向主要有丹徒道與牛渚道,可參見圖1。

丹徒道因道經會稽郡丹徒縣(順帝永建四年以后屬吳郡,治今江蘇省鎮江市丹徒區)這一交通樞紐而得名。《越絕書》載有“出平門”“入大江,奏廣陵”的“吳古故水道”,又云:“秦始皇造道陵南,可通陵道,到由拳塞,同起馬塘,湛以為陂,治陵水道到錢唐,越地,通浙江。”④“吳古故水道”乃江南運河前身,而“陵道”即于洼地筑成的陸道,陵水道”則是水陸并行的道路。江南運河的開鑿始于春秋而完成于秦:自吳縣沿江南運河西北行,抵達丹徒附近的大江江面;由吳縣經“陵道”南至由拳(治今浙江省嘉興市),再依“陵水道”西南行,通往錢唐縣境內的浙江水。⑤ 自丹徒渡江至江都(治今江蘇省儀征市),北接《漢書·地理志》廣陵國江都縣下之“渠水”(前身系春秋吳國開鑿的邗溝),循今京杭大運河北流至今寶應縣境內注“射陂”,又西北人淮水。可見,丹徒作為江東北上江淮東部地區的干線中界點,交通地位十分突出。

較早在丹徒道上留名者乃秦末廣陵(治今江蘇省揚州市邗江區)人召平。其由廣陵南渡,循江南運河抵達吳縣與項梁會面,拜梁為楚上柱國。◎ 東漢前期,會稽太守第五倫之母因年老不能隨子到官,遂遣郡主簿沈豐迎母至廣陵,“母見大江,畏水不敢渡”。⑦ 由是觀之,第五倫到官、第五倫之母至吳大概均與召平合轍。漢獻帝初平年間,孫堅薨,葬曲阿(治今江蘇省丹陽市),孫策“乃渡江居江都”。⑧ 曲阿在丹徒以南的江南運河西岸,通往江都方向必定繞不開丹徒境內的大江渡口。

浙江水以北至吳縣的道路情況尚須補充說明。其一,江南運河南段即上文所謂“陵道”“陵水道”,東漢時又稱“通陵江”。◎ 這是錢塘江流域進入太湖平原的主道,東漢晚期仍往來不斷。商貿如上引錢唐全琮乘船到吳縣市米。戰事如朱治“從錢唐欲進到吳,吳郡太守許貢拒之于由拳,治與戰,大破之”,朱治方得人郡“領太守事”。⑩ 其二,自富春西北至錢唐當是沿浙江水而下,如前文所引孫堅與父乘船至錢唐之例。其三,自吳縣南境的江南運河還可分出一路通往太湖平原西部的今湖州地區。由前引會稽郡督郵謝夷吾所卜烏程長暴卒之例便曉漢代烏程、吳縣間必有驛道暢通。舊志云,東晉永和年間吳興太守殷康開獲塘后,自湖州城東出迎春門沿荻塘抵今蘇州市吳江區平望鎮,接江南運河北上吳縣,湖州到蘇州的道路至此定型。 不過,獲塘當非憑空出現,更有可能是在漢世驛道的基礎上修葺而成。又,漢獻帝興平年間,程普“進破烏程、石木、波門、陵傳、余杭”。®“石木”“波門”“陵傳”諸地名今已難考,但東苕溪沿岸窯址、墓葬的密集分布情況或可反映出漢代烏程、余杭(治今浙江省杭州市余杭區)二縣之間利用東苕溪水道往來的史實。

附帶指出,建安初年陳瑀屯駐海西(治今江蘇省灌南縣)時,孫策奉詔行至錢唐,“瑀陰圖襲策,遣都尉萬演等密渡江,使持印傳三十余紐與賊丹楊宣城、涇、陵陽、始安、黟、歙諸險縣大帥祖郎、焦已及吳郡烏程嚴白虎等”。② 萬演一行自何處渡江,史籍語焉未詳。推測其南渡淮水后沿渠水過大江至丹徒分東西兩路而下的可能性較大:西路沂長江南行至丹陽郡蕪湖縣(治今安徽省蕪湖市)轉入《漢書·地理志》丹陽郡陵陽縣下之“淮水”即今青弋江3,逆江而上迭經宣城(治今安徽省南陵縣弋江鎮)涇縣(治今安徽省涇縣)④、安吳(治今安徽省涇縣黃村鎮)、陵陽(治今安徽省青陽縣),逾黃山山脈沿新安江水系進入黟縣(治今安徽省黟縣宏村鎮)、歙縣(治今安徽省歙縣徽城鎮)。而東路則由江南運河通吳縣后西抵烏程。

綜上,丹徒道的基本走向清晰顯見:線路一南起富春,西北順浙江水而下至錢唐接江南運河,北經由拳、吳縣、無錫、毗陵(治今江蘇省常州市)、曲阿,于丹徒渡江,又循渠水,北經江都、廣陵等江淮東部諸縣入淮泗;線路二由余杭出發沿東苕溪抵達烏程,西北至今平望一帶接江南運河通往吳縣,與線路一合并;線路三南起黟、歙二縣的今皖南山區,沿今青弋江北行,經陵陽、涇、宣城等縣至蕪湖折入大江,順江而下至丹徒,與線路一合并。丹徒道無疑是秦漢江東通往江淮及至中原的交通大動脈。隨著漢末以來孫氏立業江東,丹徒的戰略地位日益凸顯,正所謂“丹徒水道入通吳會,孫權初鎮之”。⑤

牛渚道因經由牛渚及其附近出入而得名。牛渚今地在安徽省馬鞍山市采石磯風景區內。秦漢時,此道主要承擔著聯通江東與江淮西部及中原的任務。

公元前 210 年,秦始皇帝一行沿大江東下,“觀籍柯,渡海渚。過丹陽,至錢唐。臨浙江,水波惡,乃西百二十里從狹中渡。上會稽,祭大禹。”⑥《越絕書》則有更為詳盡的線路記述:“道度牛渚,奏東安,東安,今富春。丹陽,溧陽,鄣故,余杭軻亭南。東奏頭,道度諸暨、大越。”⑦據論者分析,越絕書》敘述當有錯簡,其順序應為牛渚、丹陽、溧陽、烏程、故鄣、余杭、錢唐、東安、諸、大越。⑧ 這一意見大體可從,唯有兩點尚須申說:其一,烏程在故鄣(治今浙江省安吉縣)以東方向,自溧陽(治今江蘇省南京市高淳區)至故鄣必不經此。又,故鄣與余杭相隔天目山山脈,考慮到山道路況與安保壓力,始皇帝選擇由故鄣東行沿西苕溪水道至烏程,再南循東苕溪水道達余杭的方案恐怕更合乎實際。所以,烏程當在故鄣、余杭之間,而非溧陽、故鄣之間。其二,秦漢諸暨縣治在今浙江諸暨市區,東北距“大越”即山陰還有相當里程。始皇至錢唐,本打算由此渡錢塘江,不料“水波惡”,只得“西百二十里從狹中渡”。通常理解“從狹中渡”指在富春縣境內渡錢塘江。◎ 那么,揆諸情理,始皇順江而下至余暨(治今浙江省杭州市蕭山區),然后東行不遠便可“上會稽”。所以,由富春渡江,東南行經諸暨,再東北至山陰的巡游方案著實迂曲難信,頗疑《越絕書》中此處“諸暨”乃“余曁”之訛。⑩ 余暨是寧紹平原對外交通的咽喉所在。⑩ 是故秦始皇“浮江下"東巡會稽的路線如下:牛渚一丹陽一溧陽一故鄣-烏程一余杭一錢唐一富春一浙江水一余暨一山陰,此乃秦江東馳道之一路。

垓下敗后,項羽南渡淮河到陰陵(治今安徽省定遠縣永康鎮),“迷失道”后“復引兵而東”至東城治今安徽省定遠縣大橋鎮)、歷陽(治今安徽省和縣歷陽鎮),終沒有“東渡烏江”,而是選擇自刎。項羽渡江歸吳雖未成行,但此通道所經城邑仍可從后來者征戰江東的有關記述中窺知梗概。如一路追擊項羽的灌嬰軍團“下東城、歷陽。渡江,破吳郡長吳下,得吳守,遂定吳、豫章、會稽郡”。② 又如興平二年孫策于歷陽東渡““攻繇牛渚營,盡得邸閣糧谷、戰具”。③ 周瑜將兵迎策,遂從攻橫江、當利,皆拔之。乃渡江擊秣陵,破笮融、薛禮,轉下湖孰、江乘,進入曲阿,劉繇奔走。”④

不難發現,自歷陽渡江后東北行,濱江的秣陵(治今江蘇省南京市區5)、湖熟(治今江蘇省南京市江寧區湖熟街道)、江乘(治今江蘇省南京市棲霞區棲霞街道)、曲阿諸縣皆有道路相通,且至曲阿遂與丹徒道的線路一匯合成交通網。東南可抵吳縣,再西南可達錢唐附近的錢塘江水面,過江又通向浙北平原。因而,灌嬰得以略定“吳、豫章、會稽郡”,孫策進人曲阿后便謂周瑜曰:“吾以此眾取吳會平山越已足。”⑥

漢靈帝建寧年間,魏朗免官居于上虞(治今浙江省紹興市上虞區)家中,以竇武余黨“被急征,行至牛渚,自殺”。 想來魏朗西出至山陰后,或沿原秦皇東巡馳道抵牛渚。而自牛渚過江穿行江淮西部丘陵平原間,渡淮北上洛陽,亦屬漢時一通衢要道。建安九年,丹陽太守孫翊及將軍孫河接連遇害丹陽郡吏“使人北迎揚州刺史劉馥,令住歷陽,以丹楊應之”⑧,可見牛渚道居于江淮通往丹陽郡諸縣的主干道地位。此外,宛陵地處宣蕪平原南側,濱臨水陽江。《漢書·地理志》丹陽郡宛陵縣下云:“清水西北至蕪湖入江。”◎“清水”即水陽江,其航道上起今宣城市,下止清水河與青弋江交匯,西通長江。作為丹陽郡治所在,宛陵必定配置有較為完善的區域交通網絡。結合前引丹陽太守馬棱“坐盜賊事被征”一例可大致推想出宛陵、洛陽之間的交通道路:從宛陵出發,順水陽江而下,西折人青弋江,至蕪湖北上牛渚,渡長江抵歷陽,穿行于江淮西部的九江郡諸縣,再經淮泗或淮潁北往洛陽。

以上梳理了牛渚道的大體走向,概括而言:其一為東路,由吳縣沿江南運河北上至曲阿,經句容湖熟、秣陵等濱江諸縣至牛渚;其二為中路,由上虞西出山陰、余,渡浙江水后,迭經錢唐、余杭、只程、故鄣、溧陽、丹陽,至牛渚;其三為西路,從宛陵順水陽江而下,西折人青弋江,至蕪湖北行抵牛渚。以上三路進人九江郡境內后,經歷陽、東城、陰陵等縣后渡淮北上。

丹徒道、牛渚道這兩大主干道之外,秦漢江淮與江東間的其他通道也不容忽視。如譚宗義嘗云“自九江壽春,南下廬江舒縣一道,亦秦漢之世,江淮間交通要路”“又自廬江而南,渡大江,東臨吳越”。⑩ 孫策平定江東遭到袁術“深怨”,“乃陰遣間使赍印綬與丹楊宗帥陵陽祖郎等,使激動山越,大合眾,圖共攻策”。⑩ 由上文關于丹徒道、牛渚道的討論,知陵陽通往江淮有青弋江水道可資利用,但以上二途距孫策勢力核心過近,顯然不利于袁術密使往來。由壽春南來的密使穿越江淮丘陵后渡過今杭埠河到達舒縣(治今安徽省廬江縣柯坦鎮),繼續向南過長江至今池州市貴池區,東行在今青陽縣境內轉入今青通河,南抵陵陽。如此,江北經行諸縣均在袁術勢力范圍內,方不失穩妥。

陵陽西鄰的石城有聯通江淮西部的路線。建安四年,孫策西討江夏太守黃祖,行至石城,聞廬江太守劉勛“輕身詣海昏,便分遣從兄賁、輔率八千人于彭澤待勛,自與周瑜率二萬人步襲皖城,即克之”① 兩漢石城縣治在今池州市貴池區殷匯鎮石城村一帶②,濱臨秋浦河,沿河而下不遠便可到長江南岸,過江即入廬江郡皖縣(治今安徽省潛山市梅城鎮)境,孫策石城分兵渡江偷襲皖縣之形勢于是可明。而由皖縣沿大別山山脈東端邊緣東北行可抵舒縣,北渡今杭埠河,至此或沿巢湖西岸北行穿越江淮丘陵經合肥(治今安徽省合肥市廬陽區)達壽春,或西北穿越江淮丘陵至今六安市循水即今淠河達壽春。③

(二)南去方向

江東往南主要是通向浙閩丘陵東緣以及嶺南地區。秦漢海上交通已堪稱發達,雖其間風濤險阻,時漂沒,然轉輸便易,實勝陸路。”④其中,江東重要的港口城市有丹徒與句章。

漢初七國之亂,閩越未肯出兵追隨吳王劉濞,獨東甌從之。劉濞敗亡,率眾自江淮南渡,逃至丹徒,與駐扎于此的東甌兵匯合。東甌受漢招降,在丹徒殺濞,濞子竄逃閩越。⑤ 東甌在今臺州一帶,閩越國都東冶則遠在今福州市⑥,至丹徒的內陸交通有重山峻嶺阻隔,即便輾轉可通也遠不如海道順暢便捷,且越人長于航海,東甌先祖越王勾踐曾“命范蓋、舌庸率師沿海泝淮以絕吳路”⑦ 鑒此,劉濞逃往東甌的圖謀、東甌兵南歸以及濞子流亡閩越極有可能皆是自丹徒出長江口,再由海路南下浙閩丘陵東緣。句章故城在今寧波市江北區慈城鎮。® 武帝元鼎年間東越反,“天子遣橫海將軍韓說出句章浮海從東方往”◎ 靈帝熹平年間“會稽妖賊許昌起于句章,自稱陽明皇帝”。⑩ 漢末大亂,東南海上交通異常繁忙。袁忠、桓曄、王朗等人的流亡,大抵皆是循今浙東運河東行抵句章而出海,⑩

秦漢時代的近海交通,學界多有討論。® 秦始皇三十七年,始皇帝東巡會稽后,“從江乘渡。并海上,北至瑯邪。”次年,秦二世效仿始皇帝東巡郡縣,“到碣石,并海,南至會稽,而盡刻始皇所立刻石。”®上文還述及景帝時東甌浮海抵丹徒以為吳楚后援。又,后漢書·鄭弘傳》云:“舊交七郡貢獻轉運,皆從東冶泛海而至。”@可見沿黃海、東海、南海海岸的近海航運已貫穿秦漢帝國的東方。

海上交通之外,浙江水以南會稽郡諸縣間的道路狀況仍需推究。兩漢之際,吳縣人龍丘萇隱居大末(治今浙江省龍游縣),會稽都尉任延“遣功曹奉謁,修書記,致醫藥,吏使相望于道”。 在這一路線上,浦陽江水道至關重要。浦陽江即見于《漢書·地理志》會稽郡大末縣下“東北至錢唐人江”的'穀水”。⑩ 諸暨盆地處于聯通寧紹平原與金衢盆地的中樞,浦陽江則由南向北穿過盆地中心。自諸暨西南行,經烏傷(治今浙江省義烏市區)、長山(治今浙江省金華市婺城區)抵達大末等地,為諸暨盆地通往金衢盆地的交通干線。而出諸暨東北,越會稽山脈,再沿若耶溪谷地至山陰,遂與寧紹平原的東西干線匯合,形成交通網。①

(三)西往方向

長江水道是連接江東諸郡與長江中游諸郡的交通大動脈。如建安十五年,周瑜于巴丘(治今湖南省岳陽市)病卒,“喪當還吳,又迎之蕪湖”。② 豫章郡又是這一大動脈上的中間站。如兩漢之際宗室劉梁起兵豫章,欲順流而下進取江東。③ 漢末,孫策東渡,部分江東舊官僚溯江而上逃至豫章自保。如揚州牧、振威將軍劉繇自曲阿奔丹徒,“遂泝江南保豫章,駐彭澤”。④ 孫氏勢力向長江中游護張亦頻繁經由豫章。如建安四年,孫策西討江夏太守黃祖,至丹陽石城兵分兩路,一路渡江偷襲廬江皖城,另一路西南行抵豫章彭澤。兩路皆獲勝后,孫策繼續沿江西北行,至今武漢一帶的夏口,進攻黃祖。⑤ 又如建安八年,孫權西伐黃祖,“破其舟軍,惟城未克,而山寇復動。還過豫章,使呂范平鄱陽。”⑥

三、考古所見通道的社會功用

通過以上文獻史料的梳理,可知秦漢江東地區已大體形成通江達海的海陸交通網絡。不過,就道路交通的社會功用而言,傳世文獻所展現的面向畢竟有限,側重于政治與軍事。① 舟來車往,道以載物,通道還承載著物資運輸與文化交流的重擔。因此,將沿途各個地點發現的考古學遺存納人考察視野,亦可彌補經濟、文化層面的史料缺憾。

(一)東瓷西銅的產業格局

兩周時期,陶瓷業成為越國經濟的支柱產業。東苕溪流域的德清龍山片區和湖州青山片區的窯址分布最為密集、延續時間最長,以燒制原始瓷為主。② 進入漢代,江東成為全國制瓷業三大基地之。東苕溪流域在西漢繼續原始瓷的生產,包括今德清、余杭一帶均有眾多窯址發現。東漢中晚期,成熟的青瓷在今上虞創燒成功。江東制瓷業的主體也由以德清為中心的東苕溪流域轉移至以上虞為中心的曹娥江中游。此外,雨江流域、蕭紹平原、金衢盆地以及蘇南的今宜興丁蜀鎮一帶也在東漢中晚期瓷業格局中占據一席之地。③

西漢武帝以前,江東陶瓷產品的主要輸出地是江淮流域的廣陵與淮泗流域的彭城。西漢中晚期,諸侯王國問題的解決對帝國境內的商品流通起到了有力的推動作用。江東陶瓷產品向北抵達洛陽,西北進入關中,東北沿海路借道山東半島輸出至朝鮮半島。利用長江水道,江東因素幾乎席卷今江西鄱陽湖流域與湖北湖南全境。東漢時代,江東瓷器在北方和長江中游地區的流通大為減少,呈現出退縮態勢,而長江中游的制瓷業在東漢中晚期迅速崛起,其產品又輸入到江東腹地。④

江東地域范圍內已發現的漢代銅礦冶遺址不下 30 處,其中今安徽南陵、銅陵一帶最為密集,占九成以上。⑤ 盡管這一地區銅礦冶遺址的年代框架與生產組織模式等具體問題仍有待進一步探討,但至少反映出其時江東銅工業的大概面貌。冶金考古的研究表明,銅陵的銅料至遲在商代就已經輸人到安徽淮河以北地區。⑥ 西漢前期劉濞坐擁皖南銅礦“即山鑄錢”。⑦ 皖南銅礦收歸漢廷后,置“銅官”,負責管理郡內銅礦采冶及銅料流通事宜。兩漢之際,“漢有善銅出丹陽”之類的銘文銅鏡廣為流行,現在中國境內大部分地區都曾出土⑧,足見當時丹陽郡銅業的社會影響力之巨。

需要指出的是,其一,此類鏡銘中的“丹陽”指丹陽郡。《漢書·地理志》“銅官”在“丹揚郡”下不在“丹陽縣”下◎,且丹陽縣治所在的今南京市江寧區橫溪街道及周邊未有早期銅礦遺址的發現。其二,在銅鏡的鑄造環節中,丹陽僅是銅料產地,并非實際鑄制地,這與會稽本地作坊出產的所謂“會稽鏡"存在著本質上的區別。東漢早中期的“龍氏”銘文銅鏡,常含有“采取善同(銅)出丹陽”之類的銘辭⑩,表明龍氏鑄鏡作坊的主營產品即有“丹陽”銘文銅鏡。再結合安徽壽縣出土的一面東漢“淮南龍氏”銘銅鏡推知,龍氏鑄鏡作坊在江淮①,只是其標榜的銅料產地或許在江東丹陽而已,其他地區發現的“丹陽”銘文銅鏡當與此情形類似。另外,在丹陽郡故地內“丹陽”銘文銅鏡相當罕見,這一現象從一個側面映射了丹陽郡僅是銅礦資源輸出中心,而產業鏈以及產品深加工方面相對薄弱。

東漢中期以降,吳郡吳縣與會稽郡山陰縣兩地的鑄鏡業盛極一時。② 建安年間,山陰城內及近郊最有名的鑄鏡工匠為鮑氏、唐氏,其主營產品神獸鏡流通至湖北武昌。如鄂城出土了多面東漢紀年銘神獸鏡,其中一面即有“會稽所作”銘文。王仲殊由此推斷其他幾面極有可能也是會稽郡產品。③ 或據舊志認為吳、會地區的鑄鏡銅料來自本地④,但是目前江浙并未發現確鑿的漢代銅礦冶遺址。而吳、會西鄰丹陽,與皖南沿江的銅礦區有著相對完善的水陸交通,且銅陵一帶的銅料自先秦以來即有輸出傳統。因此,吳、會地區的鑄鏡銅料應當還是以丹陽為主。至于兩湖地區發現的吳郡、會稽郡銅鏡產品大概率是通過長江水道輸人,與此時孫氏勢力在長江中游的擴張密切相關。

西漢中期以來,伴隨著會稽郡瓷器與丹陽郡銅料暢銷于全國,東瓷西銅的江東產業格局逐漸形成。會稽郡的制瓷業具備完整的產業結構和產業鏈,依托通江達海的海陸交通網絡,其產品風靡大江南北。丹陽郡作為國家重要的銅礦區所在,充當著東南銅礦資源輸出中心的角色。東漢中期以降,丹陽“善銅”亦成就了吳郡、會稽郡的鑄鏡業,其產品不僅廣泛流通于江東境內,還遠銷至兩湖。陶瓷業與礦冶業構成了江東主要的產業部門,而會稽郡又兼具陶瓷產業鏈與銅產品深加工的雙重優勢。由此,漢末“會稽富實”局面的形成便不難理解了。⑤

(二)外來輸入品與文化交流

通過對江東兩漢墓葬材料的梳理與分析,可知部分隨葬品源于外來輸人,從中得以窺見商貿往來及文化交流的另一面向。這些外來輸人品可分為滑石明器與銅器兩大類。

江東部分西漢墓葬中隨葬有滑石明器,如安徽蕪湖賀家園 M1的滑石壺、江蘇丹陽上豐村工地出七的滑石鼎、浙江湖州楊家埠 CM3 的滑石鼎等,◎ 類似的滑石明器在湖南漢墓中發現極為普遍,且湖南當地便出產滑石。⑦ 因此,江東發現的滑石明器應是湖南地區的產品。

銅器種類多樣。其中銅锜是嶺南地區產銷的一類溫酒器⑧,在寧波、杭州、安吉、南京、句容等地時有發現。 江東本地仿制的可能性不大,應為嶺南輸人。嶺南產品還見于江蘇溧陽蔣笪里 M35 的刻紋銅盒、安徽銅陵順安出土的刻紋銅碗、蕪湖月牙山 M1 與廣德獨山馬閏墓隨葬的長頸銅壺等。⑩論者推測長江下游所出嶺南風格銅器基本上是自嶺南通過海路輸入而來,大抵不誤。浙江安吉上馬山 M10 的小銅鼓極為罕見,屬東山文化器物①,或是從越南北部利用海路輸入至會稽郡境內。嶺南盛產奇珍異玩,盡管海路“風波艱阻,沉溺相系”②,但各路商賈依然不憚海波前往,遂有“中國往商賈者多取富焉”之謂。③ 同時,江東籍嶺南官員歸鄉、歸葬,又不免將一些嶺南珍玩器用帶回故里。所以,江東部分漢墓中精美的嶺南銅器大概就是以上背景下的產物。此外,安吉、東陽、南京等地發現的銅鍪是秦漢時期極具巴蜀地域特色的炊煮器④,這無疑與巴蜀文化的傳播有密切關聯。青陽出土的“嚴氏造作”銘銅洗與紹興出土的“蜀郡成都作”銘銅洗⑤,也系東漢蜀郡產品。

結 語

秦漢江東的交通方式多非單一的水路或陸路,交通工具擇取的地域特點可概括為“便于用舟”兼以車馬。江東北去方向有丹徒道、牛渚道這兩大主干道,往南利用沿東海、南海海岸的近海航運抵達浙閩丘陵東緣以及嶺南地區,向西則是借助長江水道聯接長江中游諸郡。縱觀以上三個方向的水陸交通路線,北去方向不僅串聯江東、江淮及至中原,服務于中央與地方之間的權力運行,而且在商業運輸中發揮著重要作用。西漢中期以來,陶瓷業與礦冶業構成了江東主要的產業部門。伴隨著會稽郡瓷器與丹陽郡銅料暢銷于全國,東瓷西銅的江東產業格局逐漸形成。南向通道在特殊時期帶有濃厚的戰爭與流亡色彩,海上貿易也相當繁盛。盡管西向的文獻記載較為有限,但兩漢物資轉輸的考古學個案卻屢見不鮮,長江水道在江東與兩湖、巴蜀的直接或間接往來中發揮著不可替代的作用。

常澤宇,安徽師范大學,202501